「漫画ってどうやって描いたらいいの?漫画の描き方の手順が知りたい」

「漫画ってどうやって描いたらいいの?漫画の描き方の手順が知りたい」

「漫画を描きたいとは思うけど、漫画の描き方が分からない」

そう思っている方も多いのではないでしょうか。

漫画を読むのは簡単ですが、描くとなると話は別ですよね。

自分が漫画を描きたいと思っても、いざ漫画を描こうとすると何から始めたらいいのか分からない、なんてことも珍しくありません。

そこで今回は、面白い漫画を描きたい人へ、漫画の描き方の手順を解説していきます。

目次

漫画制作には6つの手順がある

漫画の描き方の手順は、大きく分けて6つあります。

テーマ、プロット、キャラクター作成、ストーリー、ネーム、作画。

あなたが「漫画を描きたい」「漫画の描き方を知りたい」と思った時、6つの手順の役割を理解するのはとても大切なことです。

それぞれの役割を知っておくことで、「漫画で描きたいものが分からない…」「漫画が描きたいのに描けない…」という状況を回避しやすくなります。

1つ1つの手順を、順を追って解説していきます。

STEP:1まずはテーマを考える

「漫画を描きたい!」と思ったら、一番最初にやる事は

「どんな漫画を描くか」という、テーマが必要です。

テーマとは、漫画を描く際の土台となるもので、今後のプロットの作成やキャラクターの作成にも大いに影響してきます。

まずは、あなたが漫画で描きたいものは何なのか?ということから考えていきます。

テーマの重要性

なぜテーマを考える必要があるのかというと、あなたが読者に何を伝えたいのか・あなたはどんな漫画を描きたいのかを明確にするためです。

ここがハッキリしていないと、読者は「これは何を伝えたい漫画なんだろう?」「読んだけど何も伝わってこなくてつまらなかった」という感想を抱いてしまいます。

また、あなたの中で描きたいテーマが決まっていないと、あなた自身が「漫画を描きたいけど描けない…」「漫画を描いてみたけど、あれもこれも取り入れすぎてぐちゃぐちゃな漫画になってしまった…」という状況に陥ってしまいます。

そういった状況を回避するためにも、テーマは一番最初にハッキリと決めておく必要があります。

では、漫画を描くうえで重要なテーマは一体どうやって決めたらいいのでしょうか?

テーマの決め方

結論から言うと、テーマはどんなものでも構いません。

ただし1つだけ取り入れておくべきものがあります。

それは「あなたが本当に伝えたいことを1つだけテーマに取り入れる」ということ。

あなたが心の底で思っていること・伝えたいことをテーマとすることで、あなたの描く漫画の訴求力が増し、共感と感動を生み出します。

ですので、テーマを決める際には、あなたが本当に伝えたいことをテーマにしましょう。

STEP:2 プロットを書く

描きたい漫画のテーマが決まったら、プロットを書きましょう。

プロットがしっかりできていれば、後のネーム作りでも「何を描けばいいか分からない」と悩みにくくなります。

プロットとは

プロットとは、あなたが描く漫画の設計図にあたります。

どういった世界観で、主人公が目的を達成するための道のりや、どんなキャラクターがいつ登場するのかなど、これから漫画のストーリーを作っていくための、必要な要素を書き出していきます。

プロットの書き方

プロットの書き方は、主に3つあります。

起承転結を意識して書く、あらすじ型。

自由に時系列を入れ替えられる、付箋型。

描きたいことを文章にする、文章型。

あなたが書きやすいと思うやり方を見つけて、あなたが描きたい漫画の話の要点を書き出していきます。

STEP:3 キャラクターを作る

テーマとプロットが完成したら、漫画に登場するキャラクターを作っていきます。

あなたの描きたい漫画で活躍するキャラクターは、とびっきり魅力的である必要があります。

魅力的なキャラクターは、読者が感情移入しやすく、あなたの漫画をより一層面白いものに仕上げます。

では、魅力的なキャラクターを作るには、一体何を考えればいいのでしょうか。

魅力的なキャラクターを作るには

魅力的なキャラクターを作るには、そのキャラクターの性格を考えましょう。

性格を考えることによって、「この場面ではこんな行動を取るだろう」「この会話ならこんなことを喋るだろう」というキャラクター自身の一貫性が生まれ、似たようなキャラクターが量産されることへの防止にも繋がります。

さらに、そのキャラクターがその性格になった背景も付け加えておくと、キャラクター自身に深みを持たせることができます。

仕上げに、キャラクターにギャップを持たせると、より読者を惹きつけるキャラクターが完成します。

例えば、「普段は弱気なのに、ここぞという時は周囲が驚くほどの行動力を見せる」「普段は超真面目だけど、一度キレると怒りが収まるまで暴言を吐き続ける」など、普段の行動からは想像もつかないギャップを取り入れると、より一層魅力的なキャラクターに仕上がります。

STEP:4 ストーリーを作る

STEP:4では、いよいよストーリーを作っていきます。漫画の描き方を知る上でストーリー作りは重要な作業です。

これまでに考えたテーマとプロットを参考に、テンポの良いストーリー展開を考えましょう。

ストーリー展開の種類

ストーリー展開には3つの種類があります。

誰もが知っている「起承転結」、日本の雅楽が元になっている「序破急」、ハリウッド映画で使われる「ハリウッド式三幕構成」。

この3つを、それぞれ解説していきます。

起承転結

起承転結とは、ストーリーを「起」「承」「転」「結」の4つに分けて考える方法です。

「起」ではストーリーの発端となる出来事があり、「承」で発端となった出来事が発展していきます。

「転」でストーリーが山場を迎え、「結」でストーリーが完結します。

起承転結を桃太郎で例えると、以下です。

- 「起」おばあさんが川で桃を拾い、桃太郎が誕生する

- 「承」桃太郎は鬼退治のために、犬・猿・キジを仲間にして鬼ヶ島へ向かう

- 「転」鬼ヶ島で鬼を退治する

- 「結」宝物を持ち帰り、めでたしめでたし

32ページの漫画を例に起承転結の配分を考えると、【起:6~8ページ】【承:12~16ページ】【転:6~10ページ】【結:1~2ページ】となります。

序破急

序破急とは、ストーリーを「序」「破」「急」の3つに分けて考える方法です。

「序」ではストーリーの始まりが描かれ、「破」で事件が起こり、「急」でストーリーの山場を迎え、結末まで描かれます。

この序破急を桃太郎で例えると、以下です。

- 「序」桃から生まれた桃太郎は、鬼退治をするために鬼ヶ島へ向かう

- 「破」途中で犬・猿・キジを仲間にし、いざ鬼ヶ島へ

- 「急」鬼に勝利し、宝物を持ち帰って、めでたしめでたし

このようなストーリー展開になります。

32ページの漫画を例に、序破急の配分を考えると、【序:4~5ページ】【破:15~16ページ】【急:13~14ページ】です。

ハリウッド式三幕構成

ハリウッド式三幕構成とは、ハリウッド映画の脚本で使われる構成で、「発端」「葛藤」「解決」の三幕で構成されています。

「発端」ではストーリーの発端となる出来事や世界県の説明を行い、「葛藤」で逆境に立ち向かい、「解決」でストーリーの山場を迎えエンディングへと移行していきます。

ハリウッド式三幕構成を桃太郎で例えると、以下です。

- 「第一幕・発端」桃から生まれた桃太郎が鬼退治へ旅立つ

- 「第二幕・葛藤」犬・猿・キジと仲間を増やして鬼ヶ島へ向かう

- 「第三幕・解決」鬼に勝利して宝を持ち帰り、めでたしめでたし

こんなストーリー展開です。

32ページの漫画を例に、ハリウッド式三幕構成の配分を考えると、【第一幕・発端:8ページ】【第二幕・葛藤:16ページ】【第三幕・解決:8ページ】になります。

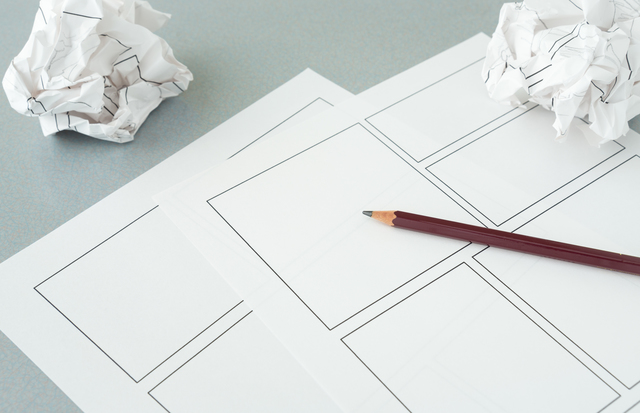

STEP:5 ネームを作る

ストーリーが決まったら、次はネームを作ります。

ネーム作りで、ようやく絵を描く段階に入っていきます。

前段階で作ったストーリーを元に、ネームを描いていきましょう。

ネームとは

ネームとは、あなたが描きたい漫画を、最初から最後までラフにざっくり描いたものです。

ネームは何度も描き直すので、いきなり原稿用紙に下書きを描くのではなく、普通の紙やノートに描いていきます。

ネームでは、コマ割りや画面構成、セリフなど、頭の中のアイデアをどんどん描いていきましょう。

面白いネームを書く方法

ネームは、いわば漫画の下書きの下書きです。ネームが面白く描けない=完成する漫画も面白くない、ということになります。

面白いネームを描く際に大事なポイントは、【コマ割り】【セリフ】【見せ方】の3つです。ひとつずつ見ていきましょう。

コマ割り

漫画の描き方においてコマ割りは、非常に大事な要素です。

まず、ネームを描く時は、見開きを意識して描きましょう。

見開きとは、漫画をぱっと開いた時の左右のページのことを指します。見開きを意識することによって、次のページへ読み進めたくなるようなコマをスムーズに描くことができます。このようなコマを「引き」と言います。

引きのコマは、左側のページ一番最後のコマに来ます。

引きのコマには、思わずページをめくってしまいたくなるような、続きが気になるコマにするといいでしょう。

コマ割りは、ページの右上から左下にかけて、スムーズに目線が動くように考えていきます。

そこで大事なのが、1ページのコマの数です。

コマを横に割る時は最大で4段。縦に割る時は最大で4列、1ページ全体で5~8コマに収まるようにコマ割りを考えましょう。

コマは縦と横だけでなく、斜めに割ることもでき、斜めに割るとスピード感が出ます。

ただし、コマを斜めに割る時の注意点として、コマを割る縦の線と横の線、どちらも斜めにコマ割りをしてしまうと、ページ全体がゴチャゴチャして見づらくなります。

しかし、先程お伝えした通り、斜めのコマ割りにはスピード感が出るため、セリフや動作が短い時間内に沢山ある、という場合には使えるコマ割りでもあります。使いどころを見極めて使うと、臨場感溢れるコマ割りになります。

4コマ漫画であれば、横に2列、縦に4段のよく見るコマ割りでよいのですが、ストーリー漫画を描きたい場合には、全て同じ大きさのコマ割り、という訳にはいきません。

一番見せたいコマを大きくし、他のコマとのメリハリをつけるようにすると良いでしょう。

セリフ

ネームを描く時は、おおざっぱにですが、キャラクターが喋るセリフも描き込みます。

ただ、名探偵コナンのようなミステリー漫画でもないのにセリフが多すぎると、読者は置いてきぼりになりやすいため、セリフと絵のバランスを考えましょう。

セリフと絵のバランスが整っていれば、テンポ良く漫画を読み進めることができるようになります。

見せ方

漫画は静止画なので、キャラクターの動き全てをページ内のコマに収めるのは不可能です。

そこで考えなければならないのが、カメラアングルと動作の切り取りになります。

カメラアングルは、俯瞰やあおりなど、キャラクターをどのようにコマの中に描くかを意識します。

動作の切り取りは、その動作のどこを絵にするのかを考えます。

例えば、キャラクターが縄跳びをするシーンを描くとします。

手に縄跳びを持って、縄跳びを広げて、かかとに縄跳びが来るように準備して、腕を回して…、と描いていたら、いくらコマがあっても足りません。

そこで、この一連の動作を切り取り、本当に必要なもので、尚且つ一連の流れが伝わる動作だけを切り取って描くと良いでしょう。

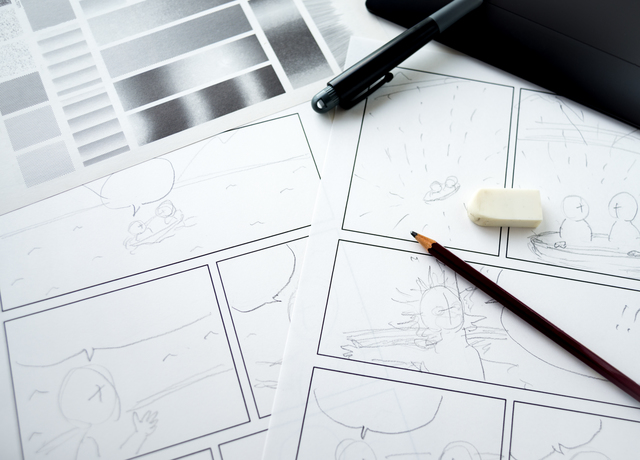

STEP:6 漫画原稿用紙に漫画を書く

いよいよ、原稿用紙に漫画を描いていきます。

いきなりペンで漫画を描いて完成ではなく、きちんと下書きをしたり、トーンを貼ったり、大きく分けて8つの手順があるので、それぞれを順番に解説していきます。

1.下書きをする

まずは、原稿用紙に鉛筆やシャーペンで下書きを描いていきます。

下書きはキャラクターだけでなく、枠線、吹き出し、背景など、必要なものを全て描きます。

また、下書きで鉛筆を使う際は、B以上の鉛筆を使うようにしましょう。

後で下書きは全て消してしまうので、消しゴムで消しやすい硬さの鉛筆がオススメです。

2.ペン入れをする

下書きが全て終わったら、ペン入れをしていきます。

下書きに沿って、必要なペン先で下書きをなぞっていきます。

ペン入れをしていると、原稿が汚れてしまうことがありますが、そんな時は、左上もしくは右上のコマから描いていったり、ティッシュを手の下に当てると原稿が汚れてしまうのを防ぐことができます。

3.消しゴムで下書きを消す

ペン入れをして、インクが完全に乾いたら消しゴムで下書きを消していきます。

ここで大事なことは、丁寧に消しゴムをかけること。

下書きを消す作業は単純作業なので、ついつい雑に消しゴムをかけたくなりますが、雑にすると原稿用紙がクシャっと折れ曲がってしまうことがあります。

使う消しゴムは、MONOなど普通の消しゴムやねり消しで十分です。

ねり消しには、インクの上を擦ってもインクが薄くなりにくい、というメリットがあります。

4.効果線を入れる

下書きを消したら、効果線を入れていきます。

スピード感を表現したいコマや、何かを目立たせたいコマに集中線などの効果線を描き込みます。

効果線を描く時は、定規を裏表逆にして使うと、綺麗な線を真っすぐ引くことができます。

また、定規の裏に一円玉を張り付けておくと、定規をずらした時に線をこすらないので、あらかじめ定規に一円玉を張り付けておきましょう。

効果線を引く時は、中心点を決めてから、そこに向かって線を引きます。

線の入りは筆圧を強く、終わりは筆圧を弱めることで、より一層スピード感や勢いが増します。

5.ベタ塗りをする

黒く塗りつぶす箇所があれば、そこをベタ塗りします。

サインペンや筆ペンなど、ボールペン以外の物であればベタ塗りの範囲に合った物を選びましょう。

ベタを塗る時は、まず塗る箇所の一番外側をなぞって線を太くしておきます。この線を予備線と言い、ベタがはみ出すのを防ぎます。

ベタ塗りは他の作業と比べると単純作業ですが、ムラ無くキレイに塗ることで、漫画の見栄えが違ってきます。

雑にならないように気を付けながらベタ塗りをしましょう。

6.はみ出したところなどを修正する

はみ出した部分を修正する時に使うのが、ホワイトと呼ばれる修正液です。

ホワイトはとても乾きやすいので、素早く丁寧に塗りましょう。

修正する時は、ハケを平らにしてから、何回か重ね塗りをして線を消していきます。

重ね塗りをすると乾いた時に厚みが出ますが、その場合は紙を厚みがある部分に乗せて、上からトーンヘラで押すと厚みが消えます。

ただし、この作業はホワイトが完全に乾いてから行ってください。

完全に乾いていない内にやってしまうと、ホワイトが取れてしまいます。

使い終わったら必ず蓋をしっかり締めてください。

うっかり蓋を閉め忘れると1日でホワイトが乾燥してしまい、蓋を締めていても中身が無くなってしまいます。

7.トーンを貼る

次はトーンを貼って漫画を華やかにします。

トーンを貼るには、貼りたいトーンとカッターを用意します。

カッターは普通のカッターではなく、トーン専用のカッターかデザインナイフを用意しましょう。

普通のカッターよりも刃に角度がついているので、とてもカットしやすくなります。

トーンは台紙ごと絵に乗せて、貼る部分より一回り大きくカットします。

その後、台紙からトーンを剥がし、貼りたい部分に乗せてから余計な部分をカットすると、トーンが足りない部分が出るのを防ぐことができます。

トーンが丁度いい大きさにカットできたら紙をかぶせ、トーンヘラでこすって原稿に定着させましょう。

細かい部分はカットするのではなく、カッターを寝かせて削ると簡単です。

トーンをぼかして使いたい場合は、カッターではなく砂消しゴムを使うと、ふんわりした印象のぼかしを加えることができます。

8.セリフを書く

セリフは原稿用紙に直接鉛筆やシャーペンで書いていきます。

ベタやトーンの上にセリフを入れたい場合は、トレーシングペーパーを使いましょう。

セリフは吹き出しの中で改行しないと、とても読み辛くなってしまうので、読みやすいように改行しながら書いてください。

また、原稿用紙の内枠にセリフを収めないと、印刷された時に文字が切れてしまうので注意してください。

漫画制作に必要な道具とは

漫画制作には色んな道具が必要になります。

鉛筆やシャーペンは勿論のこと、ペン先にも色んな種類がありますので、ここでは漫画制作に必要な道具をご紹介します。

鉛筆、シャーペン

鉛筆やシャーペンは、プロット、ネーム、下書き、セリフなど無くてはならない道具です。

芯はB以上の柔らかいものを使うと、下書きの際に消しやすいですし、筆圧が強くなってしまっても原稿に跡が残りにくいです。

消しゴム

消しゴムも、鉛筆やシャーペンと同様に、原稿の下書きを消す時など、漫画制作に絶対に必要な道具です。

普通の消しゴムだけでなく、練り消しや砂消しを揃えておくと、様々な用途に合わせて使えるのでオススメです。

ペン軸とペン先

ペン入れに必要なペン軸とペン先ですが、ペン軸は色々なペン先を付け替えて使います。ペン先は引きたい線に合ったものを使います。

ペン先とペン軸はどちらか一方だけあっても使えませんので、ペン軸は自分の手に合った物を選びましょう。

ペン先の種類

ペン軸に差し込んで使うペン先には種類があります。

それぞれ異なった描き味になるので、ひとつずつ解説していきます。

Gペン

Gペンは、太い線も細い線も描ける万能なペン先です。

主にキャラクターの線などの主線に使われます。

丸ペン

丸ペンは、細い線を描くことができます。

背景などの細かい部分に使われるペン先です。

カブラペン

カブラペンはサジペンとも呼ばれ、Gペンより硬く、スクールペンより柔らかいのが特徴です。

強弱が出にくく均一な線を描くことができるので、ほんの少し強弱を付けたい時に使われます。

スクールペン

スクールペンは細く均一な線が引けるのが特徴で、背景や吹き出しに使われます。

その他、少女漫画のキャラクターの線にも使われます。

インクや墨

インクや墨は、つけペンにつけて原稿に線を描きます。

インクや墨が無いと漫画が描けないので絶対に揃えておきましょう。

覚えておきたいテクニック

漫画を描くにあたって、覚えておきたいテクニックが2つあります。

1つは、物語の冒頭で多くの読者を惹きつけるテクニック。

2つめは、今の漫画になくてはならない伏線のテクニック。

さっそく、それぞれを詳しく見ていきましょう。

冒頭でより多くの読者を惹きつける

冒頭で読者を惹きつけるには、「この物語はこんな風に楽しめます」と、キャラクターの能力や魅力を全て出し切ってしまうことです。

冒頭で多くの読者を惹きつけることができれば、その後のページも格段に読んでもらいやすくなります。

伏線を張る

伏線は是非覚えていただきたいテクニックです。

伏線には【気付かれない伏線】と【気づかれる伏線】があります。

気付かれない伏線は、物語のクライマックスで「あの時の!」と思わせるように回収します。

気付かれる伏線は、読者に分かるように伏線を張ることで、読者に続きが気になってしまわせる効果があり、物語が中だるみしづらくなります。

クライマックスで読者の疑問を解消させる

クライマックスでは、読者を納得させる形で終わらせることができるかが重要です。

たとえば、アンパンマンの顔が濡れたままバイキンマンを倒してしまったら、読者は「今までの設定はなんだったの?」と疑問に思ってしまいます。これでは読者は納得できませんよね。

他にも、どこかのお姫様を助けるためにバイキンバンと戦ったのに、バイキンマンに勝利したところで物語が終わってしまったら、読者は「お姫様はどうなったの?」と疑問が残ってしまいます。

ですので、クライマックスではご都合主義になりすぎず、尚且つ主人公の目的を達成した姿までをきちんと描きましょう。

クライマックスで伏線を回収することにより、読者は「あの時のあの行動がこの結果に繋がったのか!」と伏線で感じた疑問が解消され、今までのストーリーに納得してもらうことができます。

パースをうまく活用する

パースとは、遠近法のことを言います。

遠近感をうまく描写できれば、漫画のクオリティを高めることができます。

パースの取り方には、「一点透視図法」や「二点透視図法」、「三点透視図法」などがあるのですが、他にもアイレベルや消失点など、意識しなければならないポイントがあります。

これらの要素を踏まえたうえで、パースをうまく活用しましょう。

まとめ

今回は面白い漫画を描きたい人へ、漫画の描き方の手順を解説しました。

いかがでしたか?

漫画を描くにはかなりの手順や道具が必要になりますし、つけペンで上手な線を引くには練習が欠かせません。

手軽に漫画を描きたい時はアプリを使うのもアリですが、アプリで漫画を描く時もテーマやプロット作成の作業は必要になります。

漫画の描き方はpixivなどにも投稿されていますが、もし、あなたが専門的に漫画を描く勉強をしたい、と思っているなら専門学校に通うのも1つの手です。

「漫画を描きたいけど絵が下手で心配」「漫画の描き方をデジタルで活かしたい」「漫画の描き方をアナログでしっかり学んでおきたい」という場合も、専門学校で本格的に学ぶのがいいでしょう。

1人で作業するよりも、同じ志を持った仲間がいればモチベーションの維持にも繋がりますし、学べることも多くなります。

専門学校に通うことも1つの手段であることを覚えておいてくださいね。

東京で漫画家を目指されている方は「アミューズメントメディア総合学院」で学びませんか?

東京のアミューズメントメディア総合学院のマンガイラスト学科も数々の雑誌・出版社で卒業生が活躍中!100人100通りの就職サポートで「マンガ家アシスタント」「編集プロダクション」「ゲーム制作会社」等を目指せます!ご興味がある方は以下のリンクをご覧ください。

アミューズメントメディア総合学院 マンガイラスト学科(東京)

大阪で漫画家を目指されている方は「大阪アミューズメントメディア専門学校」で学びませんか?

大阪アミューズメントメディア専門学校ならAMGグループが提供する「産学共同プロジェクト」で在校中からプロの商品開発に参加できます。 300名以上が受賞・デビューを達成している大阪のマンガイラスト学科にご興味がある方はこちら>>

監修・運営者情報

| 監修・運営者 | アミューズメントメディア総合学院 マンガイラスト学科 |

|---|---|

| 住所 | 東京都渋谷区東2-29-8 |

| お問い合わせ | 0120-41-4600 |

| 詳しくはこちら | https://www.amgakuin.co.jp/contents/comic/ |